全国开启最低工资上调周期 已调省份平均涨幅超10%

来源网站:telegra.ph

作者:

主题分类:劳动政策与管制

内容类型:普通新闻报道

关键词:最低工资标准, 最低工资, 平均, 调整, 标准, 全国, 工资

涉及行业:

涉及职业:

地点: 无

相关议题:工资报酬

- 福建省最低工资标准上调,月最低工资标准各档普涨235元,增幅达到11.58%—14.16%。

- 2025年至今,全国已有七个省份调整最低工资标准,平均涨幅超过10%。

- 山西、新疆、贵州的月最低工资标准最高档突破2000元大关,广东和深圳的最低工资标准也有所上调。

- 最低工资标准的调整考虑了城镇居民生活费用、职工个人缴纳社会保险费和住房公积金等因素。

- 多数地区的月最低工资标准包含劳动者个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

全国开启最低工资上调周期 已调省份平均涨幅超10%财新

【财新网】新一轮最低工资标准上调正起步。

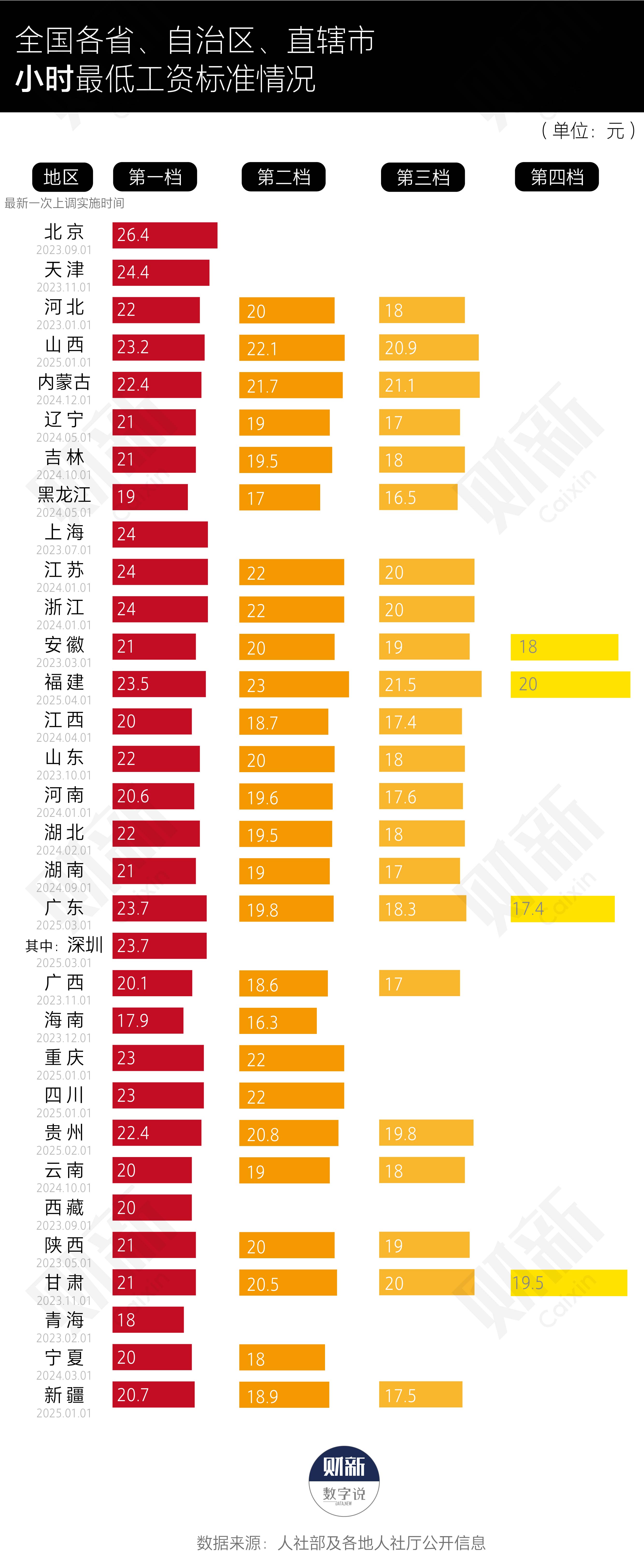

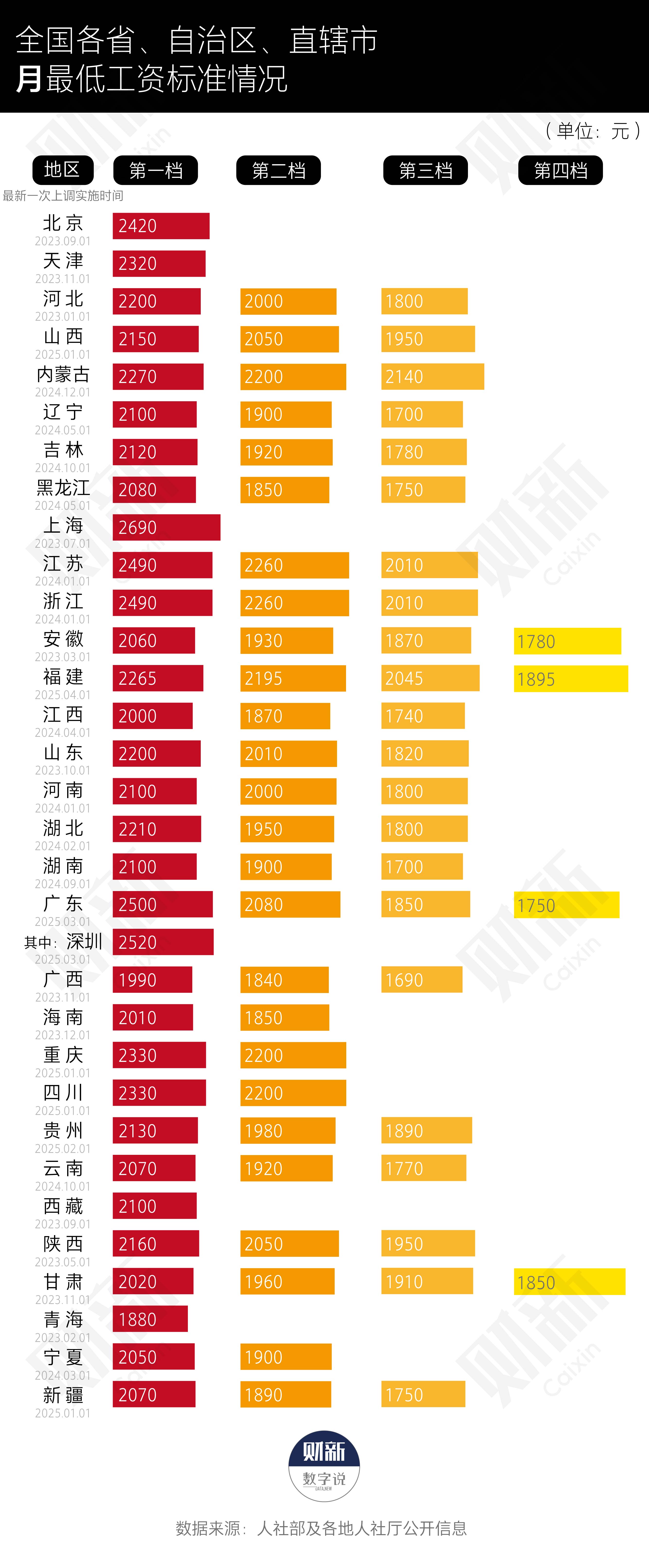

据福建省人力资源和社会保障厅发布通知,4月1日起,福建省开始实施调整后的最低工资标准,保留四档,月最低工资标准分别为2265元、2195元、2045元、1895元;非全日制用工小时最低工资标准分别为23.5元、23元、21.5元、20元。与调整前相比,月最低工资标准各档普涨235元,增幅达到11.58%—14.16%。

由此,福建成为2025年至今全国第七个上调最低工资标准的省份。在此之前,山西、重庆、四川、新疆于2025年1月1日起实施新标准,贵州、广东则于2月1日、3月1日相继实施。

以月最低工资标准最高档上调水平来看,七省涨幅在8.59%—12.70%不等,平均达到10.35%,与全国上轮平均涨幅(约10%)基本一致。

此轮调整中,山西、新疆、贵州的月最低工资标准最高档突破2000元大关;广东由2300元上调至2500元,其中深圳由2360元涨至2520元,成为当前全国第二高的地区,仅次于上海(2690元)。

按照人社部《最低工资规定》(下称《规定》),最低工资标准每两年至少调整一次。不过各省近年调整周期有所拉长,多为两至三年。例如福建前两次上调实施时间分别为2020年1月1日、2022年4月1日。新疆前次上调是2021年4月1日,已接近四年。

这一状况或将迎来变化。中办、国办3月16日公开的《提振消费专项行动方案》提出,要健全最低工资标准调整机制,科学合理提高最低工资标准;国家发改委副主任李春临在国新办发布会上补充,“让最低工资标准按时调、稳步调”。(参见财新网《六部委解读提振消费专项行动方案 解决“加班盛行”等痛点问题》)

2025年政府工作报告亦称,多渠道促进居民增收,推动中低收入群体增收减负,完善劳动者工资正常增长机制。国家发改委发布的《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》进一步明确,适当加快提高最低工资标准,2025年原则上所有省份都要调整。

中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员王美艳等人2020年的一项研究提及,2016—2019年,全国分别有9个、19个、15个和8个省(自治区、直辖市)上调了最低工资标准。另据财新统计,2020—2024年,全国上调标准的省份数量分别为3个、21个、6个、14个、12个。

一名在2023年实施前次上调的华东地区人社部门人士透露,已确定今年将再次调整标准,目前有几版方案在讨论,“应该会比上次涨得多”。

制图:杨涵

上调标准如何确定

最低工资政策作为政府调节企业工资分配的重要抓手,是国家“提低、扩中、调高”收入分配制度改革思路中“提低”的主要措施之一。其标准如何测算,涨幅怎样确定?

前述人社部《规定》解释,确定最低工资标准一般考虑城镇居民生活费用支出、职工个人缴纳社会保险费、住房公积金、职工平均工资、失业率、经济发展水平等因素。

通用办法有两种,即以比重法(以某地区一定比例的最低收入组人均生活费用支出水平)或恩格尔系数法(以最低食物支出标准除以恩格尔系数)确定最低生活费用标准,乘以每一就业者的赡养系数,再加上一个调整数。以上方法计算出月最低工资标准后,再考虑职工个人缴纳社会保险费等其他因素进行修正。

《规定》提及,按照国际上一般月最低工资标准,应相当于月平均工资的40—60%。但前述王美艳等人文章称,近年最低工资标准的调整幅度降低。2016—2019年,全国平均最低工资标准年均增长4.2%,明显低于同期人均国内生产总值和社会平均工资增长速度,也低于“十二五”期间全国平均最低工资标准年均增长速度(13.4%)。

上海工会管理职业学院孙岩等人2024年的研究则发现,上海最低工资标准的调整幅度与居民生活消费支出增长率极为相似,与劳动生产率增长率仅有趋势上的一致性。前一个指标反映劳动者维持生活的平均成本;后一个指标反映劳动者提供劳动的市场价值信息。“这一情况说明,上海的最低工资标准更接近于‘生活工资’,而不是‘劳动工资’。”

横向比较各地情况,上海当前月最低工资标准为2690元,已在全国居首。除广东外,还有江苏、浙江、北京的月最低工资标准超过2400元。其余各省中,广西、青海的月最低工资标准最高档尚未达到2000元,分别为1990元、1880元。

另值得注意的是,尽管《规定》中提出,最低工资标准不包含延长工作时间工资,在特殊工作环境、条件下的津贴,以及法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等,但对是否包含社会保险费、住房公积金等项目未作明确。

事实上,全国大多数地区的月最低工资标准包含“劳动者个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金”,仅少数地区如上海、北京将其剔除,使该标准为劳动者的“工资净值”。

安徽在2021年将月最低工资标准最高档由1550元调整至1650元,其当时解释称:“如果按全国普遍发布口径,即包含个人缴纳的社会保险费和住房公积金部分,月最低工资标准最高档为2044元,暂排全国第9位,中部省份第1位。”随后2023年,安徽也仅发布包含上述个人缴纳费用标准,最高档调整为2060元。

调整机制怎样健全

中国劳动和社会保障科学研究院副研究员贾东岚等人2024年撰文指出,制度实践中,各地对最低工资标准政策的功能定位认识不一,有的认为最低工资政策应是工资下限,尽可能考虑企业经营成本和营商环境问题;有的认为该制度不仅要保障生活,还要分享经济发展成果。例如浙江省人社厅2021年曾提出,为推进“高质量发展建设共同富裕示范区”,到2025年,全省最低工资标准最高档要达3000元左右。

“不同理念和策略引导下,地方政府在选择‘调’与‘不调’,或‘调多’与‘调少’方面依据存在差异,调整和评估过程中把握程度不一,缺乏统一性、规范性和科学性。”文中写道。

文中表示,一些民生指标也与最低工资指标挂钩,例如失业保险金标准、城市居民最低生活保障标准、政府购买公益岗位报酬标准等一系列与政府财政资金或保障标准挂钩指标,实践中“调整容易受财政资金压力等其他因素的掣肘”。另外,还需考虑企业承受力,以及数字经济背景下“平台用工”对制度适用性的挑战。

其建议,应对最低工资标准制度的功能定位进行合理调整,在“保基本”的基础上适当考虑“提高低收入群体购买力”“共享经济社会发展成果”的作用。此外,统一最低工资标准口径,科学规范调整评估机制;减少行政干扰因素,增强政策稳定性等。

西南财经大学经济学院教授徐舒曾研究最低工资对劳动资源配置效率的影响。他分析称,从当前提振消费的政策思路看,国补补贴刺激的是耐用品消费,而现在要通过提振中低家庭收入水平来刺激非耐用品类。

徐舒表示,尽管上调最低工资标准会对企业造成一定压力,但对就业的短期和长期效应有差异,在这方面,国内研究尚缺乏较明确一致的实证证据。“从宏观层面来看,如果增加收入拉动的消费增长,能够抵消最低工资引起的负面效应,那可能也是能接受的。”他建议,需要更多量化研究,评估受最低工资影响的中低收入家庭的消费提升能力。